神話における鍾馗

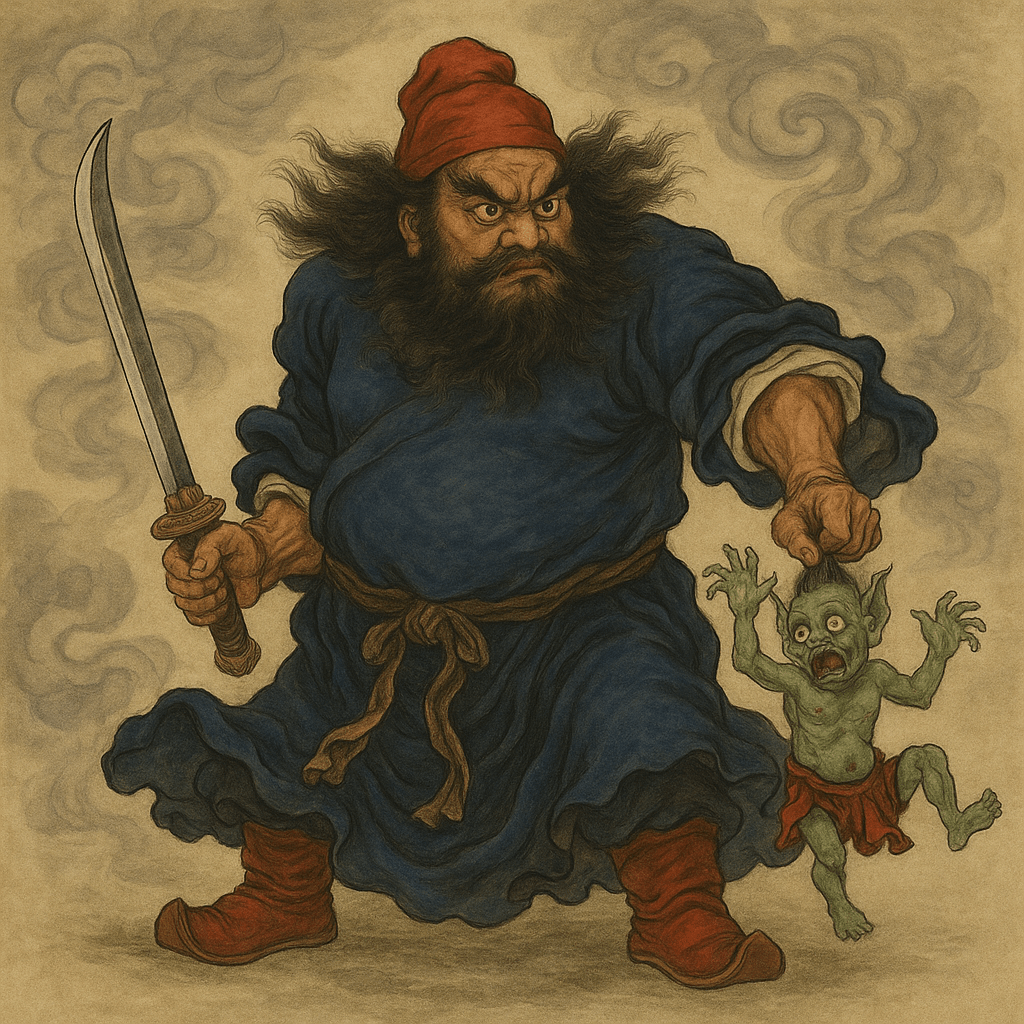

Zhong Kui(日本語では鍾馗、Zhongkui とも表記)は、中国神話における伝説の“悪霊退治の守護者”として知られ、しばしば凶猛な“幽霊捕り”の姿で語られます。who is Zhongkui(鍾馗とは誰か)と思うなら、古代中国版の“ゴーストバスター”を想像してみてください――邪悪な霊を退け、家々の安全を守る使命を帯びた神格です。伝承では、鍾馗は大柄でいかめしい顔つきの男として現れ、飛び出した目、剛毛の黒いひげ、容赦のない険しい表情を備えます。見た目は恐ろしくとも、根本的には善の力であり、諸界を巡って悪しき霊を狩るとされます。

鍾馗に関する最も有名な物語は、唐代の皇帝と人生を変える夢にまつわるものです。伝説によれば唐の玄宗皇帝が重病に伏し、いたずら好きの小鬼に悩まされる夢を見ました。夢の中で皇帝が為す術なく見つめる前で、その小鬼は大切な笛を盗み(説によっては寵姫の宝飾品までかすめ取ったとも)、突然、官帽を戴く巨大な人物が現れます。大男は盗みを働いた妖怪を捕らえ、その目をえぐり、ひと飲みにしてしまいました。驚嘆した皇帝が名を尋ねると、その怖ろしい人物は一礼して自らを鍾馗(Zhong Kui)と名乗り、不遇の末路を辿った学者だが、今は世の邪霊を払い国を守ることを誓うと告げます。玄宗がこの鮮烈な夢から覚めると、不思議なことに病が癒えていました。これを神意と確信した皇帝はただちに宮廷画家(伝説では名手呉道子)に夢の姿そのままの鍾馗像を描かせます。この最初の鍾馗図は強力な護符となり、宮中に掛けられて邪を払いました。やがて人々は競って鍾馗の図像を写し家の守護に用いるようになり、この皇帝の“夢に基づくお墨付き”によって、鍾馗は中国随一の悪魔祓いとして民間に浸透していきました。

歴史的背景

鍾馗が実在の人物なのか、それとも純粋な神話上の創作なのか――しばしば問われる疑問です。一般的な見解では、鍾馗は史料に実名で残る人物ではなく、時代を経て形成された伝説上の存在です。複数の民間信仰や象徴が重なり合って生まれたキャラクターだと考えられます。鍾馗伝説の最古の文字記録は北宋(960~1127)に見え、物語の舞台である唐代からは数世紀後のことです。宋の学者・沈括が玄宗の夢譚を著作に収めており、宋代にはすでに鍾馗伝説が広く知られていたことがうかがえます。つまり、歴史文献は鍾馗を民間伝承の人物として伝え、唐代に実在した超常の官人としては扱っていません。鍾馗という名の官人が超自然の偉業を成したとの帝室記録や伝記は存在せず、物語は神話と口承によって伝わってきました。

興味深いことに、鍾馗の起源譚は時代とともに脚色を重ねます。広く流布した(明代以降の)一説では、鍾馗はもとは唐初の終南山の秀才。科挙で首席を得ながら、醜貌を理由に帝が即座に落としたため(黒い肌、張り出した額、荒いひげと描写される)、屈辱に耐えかね宮門で自害した、といいます。ある伝では冥界の王が彼に同情し才を愛でて「鬼王」に任じ、生者に害なす悪霊を捕える役目を与えたとも。別説では唐の高祖(あるいは後世の戯曲では友人の杜平)が丁重に葬ったため、その恩に報いようと鍾馗の霊が帝国を守護すると誓ったとも言われます。こうした悲劇的逸話は、理不尽に傷ついた学者が鬼を討つ神格へと転じる導入部になっています。

また、名の由来についても興味深い諸説があります。古くは周・殷の時代に、「鍾馗(zhongkui)」が悪鬼を祓う道具や儀式槌の名だったという説。この民間英雄が名を継いだのだろう、という見立てです。古医書や民間薬物伝承に由来づける説もあり、明代の本草家・李時珍は「鍾馗」という名の茸を記し、瘧(マラリア)の薬としました(かつては悪霊の仕業と考えられた病)。この観点では、鍾馗という神名は“鬼病の治療”の象徴でもあります。さらに別の明代学者は、北魏の地方長官で「辟邪(邪をはらう者)」の渾名を持つ実在の人物がモデルだった可能性を指摘します。直接の関係を立証するのは難しいものの、古い護邪の伝統に鍾馗を連ねようとする文化的文脈づけの試みだと言えるでしょう。

時代を下るにつれ、鍾馗のイメージは各王朝の美意識や宗教観に応じて変化します。宋・元期の文人は彼を神というより強力な幽霊――すなわち「大鬼」や「鬼の英雄」――として記しつつも、その権威は神格的でした。民間の想像では、鍾馗は家を護る精霊として事実上“神格化”されます。多くの神と異なり国家的な祭祀や大寺は持たず、人々の家に掛かる絵や護符こそが彼の“祭壇”でした。明代の戯曲にはこの特質を皮肉交じりに語る台詞もあり、鍾馗は専用の祭日も定例の供物もないが、人々が絵姿を信じる信心こそが悪鬼と戦う力になる、と述べます。明・清の頃には、鍾馗は民間信仰の愛すべき定番となり、特に年画として木版が大量に刷られました。姿は一貫して唐代の学者官僚――流れる衣と黒い官帽――として描かれ、失われた唐画とその後の画系に基づく図像学が定着します。時代を超えて不変なのは豊かなひげで、「ひげの翁」「ひげの君」などの渾名も。ひげは活力・精力の象徴であり、鍾馗の病魔と邪気を退ける力を強調する意匠でした。

鍾馗の影響は大陸にとどまりません。伝説は海を渡って日本にも伝わり、そこではShōki(しょうき、鍾馗)として知られます。日本の民間伝承や美術でも“鬼退治の鍾馗”は人気を博し、端午の節句などで疫病や災厄よけとして祈られました。こうした越境的な受容は、鍾馗が東アジア世界における普遍的な守護の象徴であることを裏づけます。

民間信仰

民間の守護者として、鍾馗は中国社会の日常的な信仰と実践に色濃く根づいています。最も広く行われるのは、家に鍾馗像を掲げる習俗でしょう。今でも多くの家庭が玄関上や客間に鍾馗の絵や版画を掛け、護符とします。鋭い眼光と手にした剣で、鍾馗の像が徘徊する霊や邪悪な気、厄運を威圧して遠ざけると信じられています。特に旧正月(春節)の時期は盛んで、新年を良い運気で迎えるため不運の侵入を封じるのです。いわば鍾馗は霊界の厳しい“用心棒”であり、伝統の門神と同様の役割――むしろ一種の門神――とみなされることもあります。

壁に掲げた像だけでなく、鍾馗は悪霊払いの儀礼や芸能を通じて“生きて”います。寺院の法師や巫者、在野の人々まで、古来より邪気払いの際に鍾馗の名を唱えて霊を退けます。ある儀礼では、鍾馗の肖像を刻んだ木牌や剣を掲げ、悪しき霊に退散を命じます。なかでも壮観なのが「跳鍾馗(tiào Zhōngkuí)」と呼ばれる芸能的儀礼で、台湾や華南の一部で今も見られます。演者や乩童(霊媒)が鍾馗に扮し、ぼろの法衣や黒い帽子(ときに壊れた儒冠)、赤黒い厳つい隈取を施して現れ、剣などの法具を操って恍惚と跳ね回ります。火を吹く、剣を振るう、剣呑みを模すなど、悪鬼を脅す妙技に観衆はどよめきます。この「跳鍾馗」は、新居や廟の清め、葬儀後の霊払い、幽冥に関わる祭礼など、地域共同体の必要に応じて行われます。常に厳粛というわけではなく、廟の落成や地元の祝祭では、福を呼び、潜む厄を陽気に祓う賑やかなハイライトにもなります。静かな戸口の掛け絵から、轟く悪霊払いの舞踏まで――こうした実践を通じ、鍾馗は今日も日常の精神生活における現役の守護者として頼られているのです。

![]()

美術・文学における鍾馗

凄烈でありながら義に厚い鍾馗のキャラクターは、中国文化の美術・文学・舞台芸術に数えきれない作品を生みました。視覚芸術では古来絵師の人気主題で、たとえば夜更けの巡回で鬼を狩る躍動的な場面や、すでに取り押さえられた小鬼たちが足もとですくむ情景が描かれます。一方でユーモアのある題材も有名で、「鍾馗送妹(鍾馗が妹を嫁がせる・妹を連れての旅)」では、恐ろしい鬼討ちである兄が溺愛する妹を見守り、小鬼が花嫁駕籠や荷物を担がされて震えるという微笑ましい対比が生まれます。こうした主題は明・清代に流行し、怪異のドラマに人情味と滑稽味をまじえた吉祥画として親しまれました。造形はしばしば誇張されますが、豊かな彩色と細部表現が施され、飾れば福を呼ぶ画題と見なされました。高雅な絵画に限らず、少なくとも10世紀には年画や版画として大量に普及し、祭礼の折に貼られて邪を払いました。そこでは定型化したイメージ――学者官僚の装束に身を包んだ、しかめ面のずんぐりした男(しばしば赤衣の差し色)で、いつでも鬼を討てる構え――が定着します。なかには鬼を踏みつけたり、周りを蝙蝠(「福」と同音の吉祥)に飛ばせたりと、悪を制して福を招く視覚的な言葉遊びも見られます。

文学や演劇でも鍾馗は活躍します。民間説話、戯曲、オペラにいたるまで無数の物語が作られました。明代には人気の舞台劇に取り込まれ、朱有燉の戯曲では(前述のように)正式な祭祀はないのに図像信仰で広く崇められるという鍾馗の特異性が語られます。清代の怪異譚集にも折々に顔を出し、まさに“首座の幽霊退治”にふさわしい扱いです。もっとも息長いのは中国の戯曲・京劇などで、鍾馗は多くの場合、浄(顔に隈取りのある男役)や武生(武闘派の男役)として登場します。舞台では青や黒を基調にした力強い隈取りと長い付けひげ、官服風の衣装、そして小道具の剣が目印。今も人気の演目に「鍾馗嫁妹」があり、妹を友人・杜平に嫁がせる道中、鍾馗が鬼を従え護衛する活劇と、家庭的な温もり・笑いが同居します。ほかにも悪霊払い・勧善懲悪を扱う演目にしばしば現れ、正義の力という文化的象徴を強めてきました。

言語表現にも鍾馗は息づき、成句や言い回しに名を残します。たとえば「小事に大兵を動かす」意味で“幽霊退治に鍾馗を呼ぶ(打鬼借鍾馗)”と冗談めかして言うことがありますし、外見は怖いが心根は善い人を鍾馗にたとえることも。こうした言語的な痕跡は、鍾馗が美術・版画・舞台、そして日常語りにまで浸透している証です。すなわち鍾馗は、古代から今日に至る中国の芸術と文学のあらゆる時代で描かれ、祝われてきたのです。

祭礼と風習

一年を通じて、特定の伝統祭礼や季節行事は鍾馗に特別な光を当て、その護りの役割を強調します。代表的な例を挙げましょう。

- 中国の旧正月(春節): 旧暦の新年が近づくと、各家庭は大掃除をして飾り付けをしますが、その一部として鍾馗の像を掲げるのが一般的です。大晦日から元日にかけて、玄関口に鍾馗の肖像を掛け、悪しきものの侵入を防ぐのです。春節は古い厄を払い、福を迎える行事。悪霊を祓う鍾馗はこの時期の理想的な門番で、敷居に立つ彼の凛々しい姿が魔と不運をその場で押しとどめると信じられ、新年の門を良き兆しだけがくぐるよう守ってくれます。

- 端午節(ドラゴンボート・フェスティバル): 旧暦5月5日(太陽暦では概ね6月)に行われ、ドラゴンボート競漕や粽で知られます。古来、夏は疫病や災いが広がりやすい季節(昔の言葉で言えば“病の悪霊”)とされ、端午には邪気払いの習俗が育ちました。鍾馗は端午と深く結びつく護符的存在で、地域によっては鍾馗の絵や切り紙を、菖蒲や艾(よもぎ)の束とともに飾り、「五毒」や病の魔を遠ざけます。熱い五の月の“瘴気”から家を護るとも言われ、粽を味わい舟を漕ぐ人々は、年の半ばの災厄から守る鍾馗の見張りを思い起こします。

- 中元節(Ghost Festival/鬼節): 旧暦7月15日(夏の終わり頃)に行われる行事で、伝承では冥界の門が開き、霊が現世を自由に歩くとされます。人々は祖霊を祀り、さびしい霊に供えをしますが、徘徊する霊が皆善良とは限りません。ここで鍾馗が登場し、手に余る霊や害ある鬼を取り締まる象徴的権威となります。台湾などでは“鬼月”の締めくくりに送鬼の儀礼があり、「跳鍾馗」の名で、鍾馗に扮した人々が儀礼的に“取り逃しの悪霊”を捕らえて冥界へ送り返します。これは、鍾馗が生者の世界と霊界の境を巡回し、秩序を回復するという観念を再確認させる儀式です。大掛かりな出し物がなくとも、この時期に鍾馗の名を唱え、像を掲げる家は多く、護符としての力に期待が寄せられます。要するに、霊がうろつく時季には、皆が鍾馗の近くにいてほしいのです。

こうした祭礼――新年を迎え、夏の疫を避け、霊たちの往来を見守る――の折々に、鍾馗の伝説は中国の歳時と織り合わさっています。彼の猛々しい像と物語は、人々に強い味方がそばにいるという確信を与えてくれます。

現代文化の中の鍾馗

象徴的存在としての鍾馗は、現代のメディアやポップカルチャーにも新たな命を得ています。近年、世界的な注目を高めた要因のひとつが中国のデベロッパー・Game Scienceによる人気アクションRPGシリーズBlack Mythです。孫悟空(Sun Wukong)を主役に据えた話題作Black Myth: Wukongの成功に続き、スタジオは鍾馗を主軸に据えた新作を発表しました。期待のタイトルBlack Myth: Zhong Kuiは発表直後から世界のゲーマーの関心を集め、多くの人々が“Who is Zhongkui?”と問い、Zhongkuiゲームの冒険に胸を高鳴らせています。

Black Myth: Zhong Kuiでは、プレイヤーは伝説の幽霊狩りの神その人のブーツを履くことになります。大規模イベントでの正式発表やティーザーによれば、鍾馗は「地獄と人間界のあいだをさまよう」戦士として描かれ、古典的イメージを最先端のグラフィックスで体現。前作同様のアクションRPG路線で、激しい戦闘と神話に根ざした豊かな物語を融合します。シリーズ第2弾として詳細はなお明らかになりつつありますが、主人公に鍾馗を据えるという報は、古い英雄への世界的関心を一気に呼び戻しました。神秘的な世界観で人気を博したBlack Myth: Wukong(愛称“Black Wukong”)のファンは、シリーズが中国神話のもう一つの柱を紹介してくれることに大いに期待しています。

注目すべきは、この現代的再解釈が鍾馗をアジアの枠を越えるポップカルチャーのアイコンへと押し上げつつある点です。長らく中国神話の顔といえば孫悟空でしたが、Black Mythが鍾馗に光を当てることで、“Black Zhongkui”が世界の舞台に躍り出ています。ネット上では鍾馗の来歴が紹介され、ファンアートが生まれ、中国神話談義が盛り上がっています。過去にもSMITEのような神話系ゲームに鍾馗は登場しましたが、これほどの写実的ディテールと物語的焦点は前例がありません。Black Myth: Zhong Kuiは、中国神話が世界のエンタメにおいて存在感を増しているという広い潮流の象徴でもあります。PC/コンソールでのリリースを待つあいだにも、鍾馗の伝承への関心と好奇心は高まるばかり。古い伝説がハイテク語りで新世代に蘇る好例であり、“古書と絵の中の幽霊退治”がスクリーンで大立ち回りを見せる――まさに現代版の英雄譚です。

ジュエリーデザインにおける鍾馗

ゲームや祭礼にとどまらず、鍾馗――そして孫悟空のような他の神話的アイコン――は現代のジュエリーデザインにも取り入れられています。近年、革新的なジュエラーは著名な民間伝承の人物を“身にまとうアート”へと再解釈し、コンテンポラリーなスタイルで文化的遺産を讃える作品を手がけています。抽象的な意匠だけに頼らず、物語性と象徴性を深く吹き込む動きです。たとえばペンダントやリングに鍾馗の特徴的な相貌――険しい面相や剣を掲げる姿――を小さく彫り込めば、持ち主は“護りと勇気”の象徴を身につけられます。同様に、Wukong(孫悟空)を金箍棒とともにブレスレットやネックレスに表せば、反骨と機知を示すアイコンになります。こうした神話由来のジュエリーは、スタイリッシュにルーツとつながりたい若い層や世界のコレクターに強く響いています。

これらを特別なものにしているのは、文化的シンボル、伝統技法、意味のある素材へのこだわりです。単に神話モチーフを“貼り付ける”のではなく、作者は継承された技と物語を意識的に組み込むのです。世代を超えて受け継がれた金工の技――繊細なフィリグリーや、雲・瑞獣の手彫り文様――が鍾馗モチーフに宿ります。素材も希少で象徴性の高いものを選び、とりわけ翡翠(ジェイド)など中国文化で意味を持つ宝石が用いられます。清浄と護りの象徴である翡翠は鍾馗守護の御守りに最適で、装飾でありながら現代の護符という性格を強めます。ほかにも、古い御守で用いられた香木(杉や白檀)のインレイや、祭器を想起させる青銅・金のアクセントなど、伝承に結びつく木や金属が活かされます。結果として、これは“物語をまとうアート”となり、鍾馗や悟空の価値観と物語を日々想起させ、ファッションとフォークロアを溶け合わせます。

注目すべきは、こうした文化要素を前面に押し出すことを使命とする工房もある点です。たとえばZodoriのようなブランドは、伝統技法と豊かな象徴性を、意味ある現代ジュエリーへと昇華させることを重視します。彼らにとってジュエリーは物語づくりのアートでもあります。鍾馗に着想した作品では、彫りのスタイルから用いる素材に至るまで、元の伝説とその文化を敬う設計が徹底されます。鍾馗の険しい表情は古典絵画さながらの精緻さで表され、ときに祝祭の折に“お披露目”されることも。こうして神話の人物は“個人的なお守り”へと姿を変え、人々は自らのヘリテージを文字どおり身につけられるのです。Black Myth: Wukongのファンが悟空のネックレスを、文化好きが鍾馗のブレスレットを幸運の証として身につける――そんな日常のなかで古の英雄は生き続けます。創造力に富むデザイナーの手にかかれば、鍾馗や仲間たちのシンボルは物語を超えて伝統への具体的な結び目となり、小さな宝物が伝説の精神を現代へと運ぶのです。