神话中的钟馗

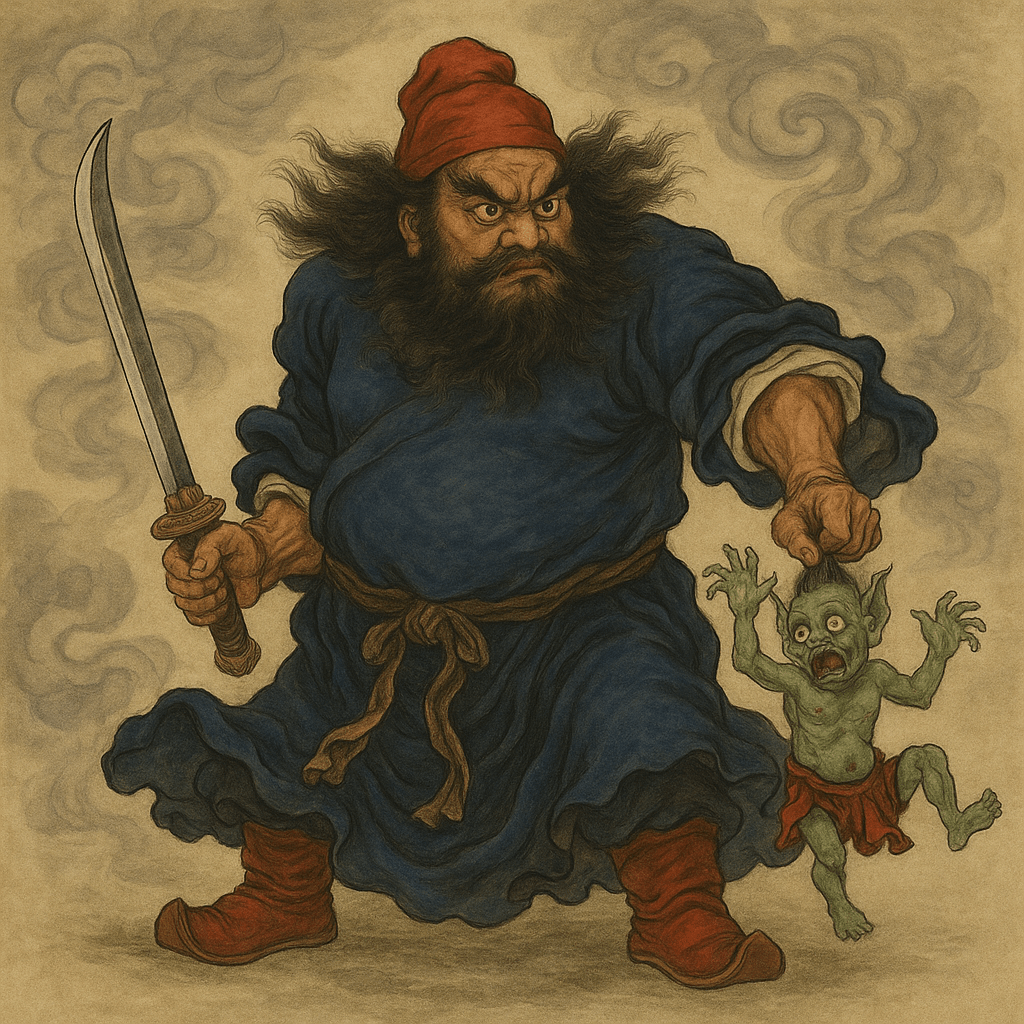

钟馗(有时写作 Zhongkui)在中国神话中以传奇的降魔守护者闻名,常被描绘成凶猛、善于捉鬼的形象。若你在想“钟馗是谁”,可以把他想成古代中国的“捉鬼人”——肩负驱逐邪祟、守护家宅的神灵。传说里,钟馗是一位身材高大、面容威严的男子:双目圆睁、黑须如戟、神情不苟。外貌虽骇人,本质上却是正义之力,行走诸界缉拿作祟之鬼。

关于钟馗最有名的神话,与一位唐代皇帝和一个改变命运的梦有关。相传唐玄宗重病在身,梦见自己被一个顽皮小鬼骚扰。梦中,玄宗无奈地看着那小鬼偷走了心爱的玉笛(有的版本说还顺走了宠妃的珠宝)。忽然,一位头戴官帽的高大身影闯入,巨人擒住小鬼,挖其眼目,一口吞下。皇帝叹为奇,询其名讳。那威猛之人一揖,自称钟馗,本是命运不公的书生,如今誓要荡涤群邪、守护社稷。玄宗自梦中惊觉,病竟奇愈。深信此为天示,遂命宫廷画师(传说为名家吴道子)按梦中所见绘制钟馗真容。这幅最初的钟馗像从此成了强力护符。皇帝悬于宫中以却邪,民间也很快纷纷摹绘钟馗图护宅安居。凭借这段带有皇帝“梦中御批”的传奇,钟馗遂获得“中华第一降魔者”的民间称号。

历史背景

许多人会问,钟馗究竟是历史上的真人,还是纯粹虚构的神话人物?普遍看法是,钟馗并非历史文献中可考的实有人物,而是一则随时代演变而成的传说形象,融合了多种民间信仰与象征意涵。最早的书面记载出现于北宋时期(公元960—1127 年),距离故事发生的唐代已有数百年。宋代学者沈括在著述中记载了玄宗之梦,可见至迟在宋时,钟馗传说已广为人知。也就是说,史籍把钟馗视为民俗人物,并非唐代真实存在、行有超常事迹的官员;相关故事更多通过神话与口述传统流传下来,并无确凿的帝王实录或个人传记可依。

有趣的是,钟馗的出身故事在流传中不断添枝加叶。一种在明代广泛流行的说法称,钟馗本是唐初终南山的英才,科举拔得头筹,但皇帝见其相貌奇丑(肤色黝黑、额骨突出、胡须桀骜),当场弃用。钟馗含辱难平,遂于宫阶自尽。有的版本里,阎王怜其才德,任命他为冥府的“鬼王”,责成专捕恶灵,护佑阳间;另有版本称唐高祖(或后世戏曲中的挚友杜平)厚葬钟馗,其魂因此誓守帝国。此类带悲剧色彩的叙述,为钟馗从屈遭不公的读书人转化为斩妖除魔的神灵,埋下了伏笔。

关于“钟馗”之名,学界亦提出过诸多有趣的说法。有人追溯至更早时代:在周、甚至殷商时期,“zhongkui”可能是驱邪工具或祭祀槌的名称,民间英雄或因此承袭其名,以示驱魔职责。也有人从古医与民俗出发——明代本草学家李时珍曾记载一种名为“钟馗”的菌类,可治疟疾(古人常以“鬼魅作祟”解释疾病),于是“钟馗”也象征“医治鬼病”之意。另有明代学者猜测,钟馗或受一位北魏太守启发,其绰号为“辟邪”(意为“驱除邪祟者”)。虽难以证成直接渊源,但这些推测表明,人们总在努力把钟馗放回更深的文化语境,与古老的护佑传统贯通起来。

随着时移世易,钟馗的形象也顺应各代的审美与宗教观而演变。在宋元文献中,他更像强大的“大鬼”或“鬼中英雄”,却仍执掌神威。于民间想象中,钟馗几乎被神格化为护宅灵。不同于很多神祇,他并无国家祭祀或宏大庙宇;百姓家中悬挂的图画与符箓,便是他的“神坛”。明代戏曲甚至借台词点出其独特性:钟馗自嘲没有专门节日与定期供奉,却因众人对画像的信心而得力不竭。至明清两代,钟馗已成为深受喜爱的民间信仰图像。大批木刻年画流行,尤在新年张贴以禳灾。他常被描绘为威严的唐代士大夫,衣袂飘飘、戴黑纱乌纱帽——这套图像体系源自失传的唐代原作与后世画学传统。贯穿古今不变的是他的浓密大胡子,因此还被昵称为“老髯”“髯公”。在中国文化中,丰须象征精力与阳刚,也正好凸显钟馗祛病辟邪的神力。

钟馗的影响并不限于大陆。传说还东渡日本,他在彼邦被称为“Shōki(钟馗)”。日本的民间与美术中,“钟馗捉鬼”同样广受欢迎,尤其在男儿节等时节被祈为除疫避邪的象征。这种跨文化吸纳,进一步印证了钟馗作为东亚守护之力的恒久地位。

民间信仰

作为民间守护神,钟馗深植于华人社会的日常信仰与实践。最普遍的习俗,莫过于在家中悬挂钟馗画像以辟邪。直至今日,许多家庭仍会把钟馗的画或版画挂在大门上方或厅堂,作为护身符。人们相信,钟馗怒目持剑,足以震慑游魂野鬼,驱逐霉运与不祥。这一做法在农历新年尤为常见:为新岁开个好头,先把晦气拒之门外。就此意义上,钟馗好似严厉的“灵界保镖”,与中国传统的门神角色相类,甚至被视为门神的一型。

除了静置墙上的图像,钟馗也通过驱邪科仪与民俗表演“活起来”。数百年来,法师、巫者乃至百姓在逐秽时会呼名钟馗以令鬼退。某些仪式中,主持者会执剑或持刻有钟馗像的木牌,敕令作祟者离去。颇为壮观的民俗仪式“跳钟馗”(跳鍾馗,tiào Zhōngkuí),至今仍见于台湾与华南部分地区。表演者或乩童会扮成钟馗,披破袍、戴黑帽(或破儒冠),以脸谱化妆成威猛红黑之相;并以剑等法器腾挪起舞,仿佛神灵降临。其间常见喷火、舞剑、仿吞剑等技艺,令乡人惊叹。此“跳钟馗”常在社区有需要时举行:如新宅、庙宇净场,葬礼后的送鬼,或与幽冥相关的节庆。有时也十分热闹,在庙会开光、地方庆典中,以欢庆方式祈福祛邪。从门楣上一幅静默的画像,到鼓噪喧天的逐秽之舞——这些实践让钟馗始终是日常精神生活的在场守护者,在人们需要防护之时随叫随到。

![]()

艺术与文学中的钟馗

威而有义的钟馗形象,激发了中国文化中不计其数的艺术、文学与舞台作品。在视觉艺术里,他是历代画师的宠儿:常见他夜巡缉鬼、挥剑破邪,脚边一群被擒小鬼瑟缩不前。也有更俏皮的题材——著名的“钟馗携妹出行”/“钟馗嫁妹”,画中大鬼师兄护送心爱的妹妹(时常让一众小鬼抬嫁轿、扛行李),在阴阳对照中平添几分温情与幽默。此类题材在明清盛行,把奇谲与人情巧妙糅合。艺术家往往夸张其五官以显其威,兼施浓丽设色与细腻笔法,使之成为寓意吉祥的装饰画。不止于高雅艺术,自至少10世纪起,年画与民间木刻也大量流布,节庆时张贴以却邪:或绘其擒鬼于阵、或作威立门。久而久之,公众心中的标准像定型为:身着士大夫服、面沉似铁、常着红衣点染、随时准备降魔。有的画里他脚踏妖鬼,或群蝠绕身(蝠与“福”谐音,是为吉祥),成为“制恶致福”的巧妙视觉隐喻。

文学与戏曲亦让钟馗长盛不衰。历代说书与戏作中不乏传说、戏剧与折子戏。明代作家把他写入舞台剧目;如朱有燉之作,便让钟馗自述其神格之特异——没有正式祭祀,却凭图像信仰而受广泛尊崇。清代著名志怪选本中亦时见其名,可谓当之无愧的“首席捉鬼人”。最经久的当属戏曲/京剧舞台:钟馗多扮“净”行(花脸)或“武生”,舞台上一脸蓝黑底的猛厉脸谱,长髯披胸,身着官服样式,手执宝剑。至今仍受欢迎的折子戏有《钟馗嫁妹》:他为妹妹与凡人(常作挚友杜平)主婚,途中驱役群鬼护送迎亲;文戏中见温情,武戏里见神威。除此之外,他也频频出现在除魅与伸张正义的戏目中,强化了其“正义之力”的文化象征。

在语言里,钟馗亦化作成语与俚语。比如戏谑某人“小题大做”时,会说“打鬼借钟馗”,好比请最强捉鬼者去抓一只小鬼;又或称某人貌丑心善,拿钟馗作比。由此可见,钟馗已深刻渗入文化想象:无论高雅绘画、民间版画、扣人心弦的舞台,还是日常语汇,他都被世世代代描绘与礼赞。

节日与习俗

一年之中,若干传统节日与时令习俗会格外凸显钟馗,彰显其护佑职能。举例如下:

- 春节: 随着农历新年临近,家家户户扫尘张灯,常把钟馗画像纳入装饰。在除夕或正月初一,把钟馗像悬于门旁,寓意在新岁阻止不祥之气入户。春节重在除旧布新、迎祥纳福;以驱邪见长的钟馗,正是此时的理想门卫。人们相信,他立于门槛能当场拦截鬼魅与霉运,让新年的好兆头顺利入门。

- 端午节: 端午在农历五月初五(公历多在六月),以龙舟竞渡与粽子闻名。古人认为夏季易生瘟疫与秽气(常以“病鬼作祟”解释),故端午形成逐恶避邪的传统。钟馗与端午渊源甚深,常被视作盛夏防疫的强力护符。许多地区会在此时张贴钟馗画或剪纸,并配挂艾草与菖蒲等草药,以驱“五毒”与疾病之魔。民间还说,端午悬钟馗,可御“五毒月”的“瘴气”。于是,人们在吃粽、赛舟之余,也记着钟馗的守望,护佑年中安康。

- 中元节(鬼节): 农历七月十五(通常在夏末)。传说这时地府之门开启,群魂出游人间。人们祭祖并普施孤魂。但徘徊的鬼魂并非尽善,这时便要仰仗钟馗:他成为整肃不安分恶灵的象征性威权。部分地区(尤台湾)在“鬼月”收尾设送鬼仪式,其中一类被称为“跳钟馗”,由神职或志愿者装扮钟馗,仪式性地“收押”漏网之魂以送回冥府。这一终场的“逐鬼”,再次强调钟馗巡护生死之界、收拾残局、恢复秩序的观念。即便没有大型表演,人们仍会在鬼节期间请名钟馗或悬像以作护身符。总之,有鬼出没的月份里,人们都希望钟馗在旁!

在这些年节里——无论是迎新纳福、防夏季疫疠,还是安顿“好兄弟”——钟馗的传说与华人岁时相织。他的威猛形象与故事,让人们笃信在这些关键时刻,有一位强力盟友守护左右。

现代文化中的钟馗

凭借标志性形象,钟馗在当代媒体与流行文化中不断焕新。近年最引人注目的推动力之一,来自中国开发商 Game Science 的人气系列《黑神话》。继以齐天大圣孙悟空为主角的动作 RPG 作品《黑神话:悟空》大热之后,工作室宣布推出全新一作,主角正是钟馗。新作《黑神话:钟馗》一经官宣便吸睛无数。许多通过《悟空》预告片首次认识中国神话英雄的玩家,如今兴奋地发问:“钟馗是谁?”并期待钟馗题材游戏将带来怎样的历险。

在《黑神话:钟馗》中,玩家将亲履这位传奇“捉鬼神”的战靴。早期预告与官方发布(在重大展会上公布)描述钟馗为一名“往返地狱与人间之间的”猎魂武者——恰如其经典民间形象,且以尖端画面呈现。游戏定位仍是动作角色扮演,延续前作风格,将激烈战斗与取材神话的宏大叙事相融合。作为《黑神话》系列第二部,即便诸多细节仍在揭晓中,“钟馗当主角”这一消息已再次点燃全球对这位古老英雄的兴趣。喜爱《黑神话:悟空》(也被昵称为“黑悟空”)的玩家,期待 Game Science 扩展宇宙,展示中国神话的另一支柱。

令人注目的是,这一现代演绎正把钟馗推向超越亚洲的流行文化舞台。长期以来,孙悟空因改编众多而更为国际熟知;如今随着《黑神话》照亮钟馗,这位“黑钟馗”也踏上世界舞台。网上讨论热烈,人们分享他的身世片段、创作同人绘、畅谈中国神话。尽管此前亦有游戏(如神话题材的 SMITE)收录钟馗角色,但从未有如此真实细节与叙事聚焦。《黑神话:钟馗》也提示了更宏阔的趋势:中国神话在全球娱乐中的影响力正与日俱增。在期待其登录 PC 与主机的同时,世人对钟馗传说的好奇与欣赏也水涨船高。这正是古老传奇借高新叙事焕新一代的生动例证——那位只在典籍与丹青里出现的“捉鬼人”,如今将在屏幕上纵横斩魔,展开当代奇旅。

珠宝设计中的钟馗元素

除了游戏与节庆,钟馗——以及如孙悟空等其他神话符号——也进入了现代珠宝设计。近年,一些富于想象的设计师把民间传说人物转化为“可佩戴的艺术”,以当代风格致敬文化根脉。不再仅仅追求抽象造型,而是为首饰注入更深的叙事与象征。比如吊坠或戒指上呈现钟馗的标志面容——或是高举宝剑的身影——让佩戴者随身带着“守护与勇气”的符号。类似地,悟空手持金箍棒的造型用于手链或项链,则代表叛逆与机智。此类“神话系”佩饰尤其打动希望以潮流方式连接文化根脉的年轻消费者与全球藏家。

这些设计之所以特别,在于对文化符号、传统工艺与富含寓意的材质的强调。设计师不是简单地把神话形象“贴”在饰物上,而是有意识地把传承融入匠作。许多作品能见到代代相传的金工技法:繁复的金银丝细工、手工雕刻的云纹与瑞兽。也会选用稀有而寓意深长的材质,例如真正的翡翠或在华夏文化中具象征意义的宝石。翡翠常与纯净、护佑相关,非常适合打造钟馗护符,强化首饰“现代护身符”的属性。亦可用与传说相关的名贵木材或金属(如古护符常用的香柏、檀木镶嵌,或令人联想祭器的青铜、黄金点缀)。成果便是“戴在身上的故事艺术”:每一件都邀请佩戴者忆起钟馗、悟空等人物的价值与故事,让时尚与民俗彼此辉映。

值得一提的是,一些匠心品牌刻意把这些文化元素推到台前。例如,Zodori主张在当代、有意义的珠宝中融入传统技艺与浓郁符号。在他们看来,制珠亦是叙事艺术。创作钟馗主题作品时,从雕刻风格到选材用料,皆力求尊重原始传说与其文化根源;钟馗的威武神情会像古典绘画那样精致刻画,作品甚至会择节庆“开光”或亮相,以增添仪式感。借此,神话人物被化为贴身的纪念与守护,人们得以把“文化血脉”真正佩戴在身。无论是《黑神话:悟空》的粉丝佩戴猴王项链,还是文化爱好者把钟馗手环当作福运之物,这些创作都让古老英雄继续在日常中鲜活。富有创造力的设计师,让钟馗及其同侪的符号超越文本,成为连接传统的具体介质——把传奇精神装进小小珍宝,带入现代生活。