Zhong Kui dans la mythologie

Zhong Kui (parfois écrit Zhongkui) s’impose dans la mythologie chinoise comme un gardien légendaire tueur de démons, souvent décrit comme une figure farouche qui chasse les esprits. Si vous vous demandez qui est Zhongkui, imaginez un « chasseur de fantômes » de la Chine antique – une divinité chargée d’anéantir les esprits malfaisants et de protéger les foyers. Selon la tradition, Zhong Kui apparaît comme un grand homme au visage redoutable : yeux saillants, barbe noire hirsute et mine inflexible. Malgré son apparence effrayante, il incarne fondamentalement une force du bien, parcourant les mondes pour traquer les fantômes malveillants.

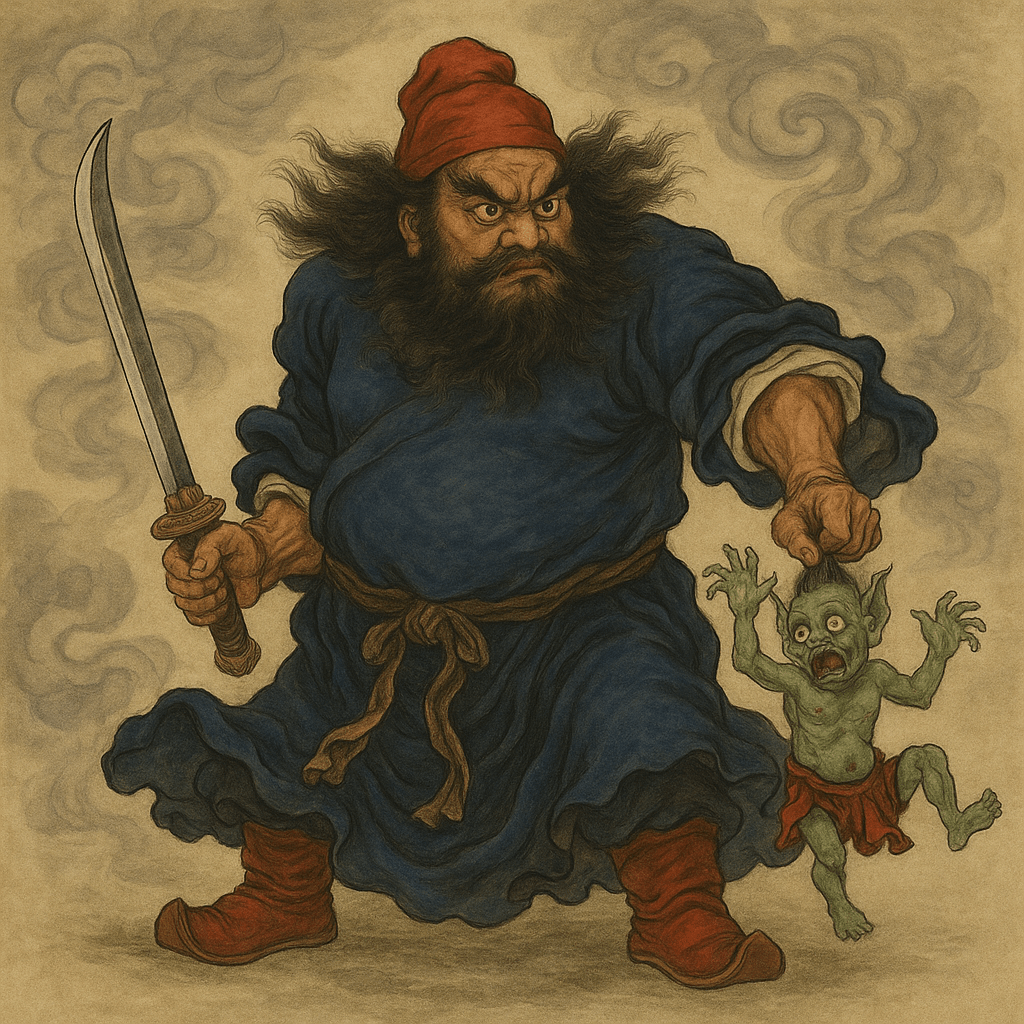

Le mythe le plus célèbre à propos de Zhong Kui met en scène un empereur des Tang et un rêve qui a changé une vie. La légende raconte que l’empereur Xuanzong des Tang, gravement malade, rêva qu’un petit esprit malicieux le tourmentait. Dans ce rêve, tandis que l’empereur assistait impuissant à la scène, le lutin vola une flûte précieuse (dans certaines versions, il déroba même des bijoux de la favorite de l’empereur). Soudain, une silhouette gigantesque coiffée d’un bonnet d’officier fit irruption. Le géant saisit le spectre voleur, lui creva les yeux et avala le démon d’un seul trait. Impressionné, l’empereur demanda le nom de l’étranger. La figure redoutable s’inclina et se présenta : Zhong Kui, un lettré qui avait connu un sort injuste mais jurait désormais de protéger l’empire en purgeant le monde des esprits maléfiques. À son réveil, l’empereur Xuanzong constata que sa maladie avait miraculeusement disparu. Convaincu qu’il s’agissait d’un message divin, il commanda aussitôt à son peintre de cour (la légende dit qu’il s’agissait du célèbre Wu Daozi) de peindre le portrait de Zhong Kui tel qu’il l’avait vu en rêve. Ce premier portrait de Zhong Kui devint un puissant talisman. L’empereur l’exposa au palais pour conjurer le mal, et bientôt, partout dans le pays, on se mit à reproduire l’image de Zhong Kui afin de protéger les foyers. Par ce mythe populaire – en substance une caution impériale née de la vision d’un empereur Tang – Zhong Kui gagna son titre de suprême pourfendeur de démons de Chine dans le folklore.

Contexte historique

Beaucoup se demandent si Zhong Kui fut un personnage historique réel ou une pure création mythique. Le consensus est que Zhong Kui n’est pas un individu historique avéré, mais une figure légendaire dont l’histoire a évolué au fil du temps. Le personnage agrège vraisemblablement divers croyances populaires et symboles. Le premier récit écrit de la légende de Zhong Kui apparaît sous la dynastie Song du Nord (960–1127), plusieurs siècles après l’ère Tang où se situe l’action. Un lettré Song nommé Shen Kuo rapporta le rêve de l’empereur Xuanzong dans ses écrits, ce qui suggère que la légende de Zhong Kui était alors bien connue. En d’autres termes, les textes historiques présentent Zhong Kui comme une figure folklorique, non comme une personne ayant réellement vécu sous les Tang. Il n’existe ni archives impériales ni biographies d’un officier nommé Zhong Kui accomplissant des exploits surnaturels ; son histoire fut transmise par le mythe et la tradition orale.

Fait intéressant, le récit des origines de Zhong Kui a connu diverses embellies au fil des âges. Une version populaire (largement diffusée sous les Ming) dit que Zhong Kui était à l’origine un brillant lettré des monts Zhongnan au début des Tang. Il aurait obtenu les meilleurs résultats aux examens impériaux, mais l’empereur l’aurait rejeté sur-le-champ en voyant sa laide apparence (teint sombre, front proéminent et barbe sauvage). Accablé d’humiliation, le lettré Zhong Kui mit fin à ses jours sur les marches du palais. Dans certaines versions, le Roi des Enfers, pris de pitié ou admiratif de son talent, le nomma « Roi des esprits » dans le monde souterrain – lui confiant la tâche de capturer les esprits malfaisants pour protéger les vivants. Une autre variante rapporte que l’empereur Gaozu des Tang (ou, dans des pièces plus tardives, un ami fidèle nommé Du Ping) lui offrit de dignes funérailles ; en gratitude, l’esprit de Zhong Kui jura de protéger à jamais le royaume impérial. Ces récits, bien que tragiques, préparèrent la transformation de Zhong Kui, de lettré offensé en divinité pourfendant les démons.

Au fil des siècles, des chercheurs ont aussi proposé d’intéressantes théories sur le nom « Zhong Kui ». Certains le rattachent à l’Antiquité : sous les Zhou voire les Shang, « zhongkui » désignait un outil d’exorcisme ou un maillet rituel. Il est possible que le héros populaire ait hérité de ce nom pour souligner sa fonction de chasseur de démons. D’autres invoquent la médecine classique et le folklore : par exemple, l’herboriste des Ming Li Shizhen mentionne un champignon appelé « zhong kui » utilisé contre le paludisme (mal autrefois attribué aux esprits). Dans cette optique, nommer une divinité Zhong Kui symbolisait un remède aux maux causés par les démons. Un autre lettré Ming suggéra que Zhong Kui aurait pu être inspiré par un personnage historique réel : un gouverneur de la dynastie Wei du Nord surnommé Bi Xie (« écarteur des maux »). Bien que les liens directs soient difficiles à prouver, ces théories montrent la volonté de replacer Zhong Kui dans un contexte culturel, en l’attachant aux traditions plus anciennes de protection.

Avec le temps, l’image de Zhong Kui a évolué au gré des goûts artistiques et des croyances religieuses de chaque dynastie. Sous les Song et les Yuan, des auteurs le décrivaient plutôt comme un puissant esprit que comme un dieu – précisément un « grand esprit » ou « héros des esprits » agissant cependant avec autorité divine. Dans l’imaginaire populaire, Zhong Kui fut néanmoins déifié comme esprit protecteur. Contrairement à bien des dieux, il n’eut jamais de culte d’État ni de grands temples ; son « autel » était constitué des œuvres et talismans accrochés chez les gens. Une pièce des Ming souligne même ce trait : Zhong Kui y remarque avec ironie qu’il n’a ni fête dédiée ni offrandes régulières, et que la foi des humains en sa seule image lui donne la force de combattre les démons. Aux dynasties Ming et Qing, Zhong Kui devint une figure chérie du culte populaire. Les xylographies du pourfendeur de démons étaient courantes, notamment comme décorations du Nouvel An. On le représentait invariablement en lettré-officier des Tang imposant, vêtu d’une robe flottante et d’une coiffe noire – iconographie héritée de ce tableau Tang perdu puis perpétuée par la tradition artistique. Un trait constant, à toutes les époques, fut sa barbe fournie, si emblématique qu’on le surnomma « le Vieux Barbu » ! Dans la culture chinoise, une barbe vigoureuse symbolise vitalité et vigueur ; elle soulignait ainsi le pouvoir de Zhong Kui d’écarter maladie et mal.

L’influence de Zhong Kui ne se limita pas à la Chine continentale. La légende traversa la mer jusqu’au Japon, où il est connu sous le nom de Shōki. Dans le folklore et l’art japonais, Shōki le pourfendeur de démons est également populaire, souvent invoqué pour conjurer épidémies et malheurs, notamment lors de la fête des garçons. Cette adoption transculturelle confirme le statut de Zhong Kui en tant qu’emblème intemporel de puissance protectrice en Asie de l’Est.

Croyances populaires

Gardien du folklore, Zhong Kui occupe une place de choix dans les croyances et pratiques quotidiennes des communautés chinoises. L’usage le plus répandu consiste à exposer chez soi des images de Zhong Kui pour tenir le mal à distance. Aujourd’hui encore, de nombreuses familles suspendent un tableau ou une estampe de Zhong Kui au-dessus de la porte d’entrée ou dans la salle principale, comme talisman protecteur. Avec son regard perçant et son épée, le portrait de Zhong Kui est censé effrayer les esprits errants, les entités malveillantes ou toute force de malchance. Cette pratique est particulièrement courante autour du Nouvel An lunaire, quand on souhaite débuter l’année sous de bons auspices en bloquant l’entrée à tout mauvais sort. Zhong Kui agit en somme comme un vigile spirituel intransigeant – un rôle proche de celui des dieux des portes dans la tradition chinoise ; certains le considèrent d’ailleurs comme une forme de dieu des portes.

Au-delà des images murales, Zhong Kui prend vie à travers des rituels d’exorcisme et des performances. Depuis des siècles, prêtres de temple, chamans et laïcs invoquent le nom de Zhong Kui lors de rites pour chasser le mal. Dans certaines cérémonies, un prêtre brandit une épée ou une tablette de bois à l’effigie de Zhong Kui pour ordonner aux esprits importuns de partir. Un rituel spectaculaire, appelé « Danse de Zhong Kui » (跳鍾馗, tiào Zhōngkuí), montre à quel point on l’incarne littéralement. Dans cette tradition – encore observée par endroits à Taïwan et dans le sud de la Chine –, un médium ou un performeur se déguise en Zhong Kui, avec robe élimée, coiffe noire (ou parfois un bonnet d’érudit brisé) et maquillage pour paraître aussi terrifiant et rougeaud que le pourfendeur de démons. Armé d’une épée et d’autres instruments d’exorcisme, l’imposteur titube et bondit dans une danse quasi transe, comme si l’esprit de Zhong Kui avait pris possession de lui. Il exécute des numéros saisissants censés effrayer les démons – cracheur de feu, maniement de l’épée, voire simulacre d’avalage de lame –, au grand étonnement des villageois. Ce rituel de « Zhong Kui bondissant » est souvent accompli lors de besoins collectifs : purifier une nouvelle maison ou un temple, chasser les esprits persistants après des funérailles, ou pendant des fêtes liées au monde des esprits. Ce n’est pas toujours solennel ; selon le contexte, la danse peut faire partie d’une célébration joyeuse (inauguration d’un temple, fête locale) pour apporter la chance et dissiper gaiement tout mal latent. De ces pratiques – du portrait discret au spectacle tonitruant – Zhong Kui demeure une présence active de la vie spirituelle, un protecteur vers qui l’on se tourne face à l’invisible.

![]()

Zhong Kui dans l’art et la littérature

Le caractère à la fois redoutable et juste de Zhong Kui a inspiré d’innombrables œuvres d’art, de littérature et de scène en Chine. En arts visuels, il est un sujet favori des peintres à travers les siècles. Les peintures traditionnelles le montrent souvent dans des scènes vives : par exemple, fendant la nuit en patrouille de chasse aux démons, l’épée au poing, tandis qu’une cohorte de petits démons capturés se recroqueville déjà à ses pieds. D’autres œuvres révèlent un ton plus humoristique – un motif célèbre est « Zhong Kui voyage avec sa sœur » (ou « Zhong Kui marie sa sœur »), où le pourfendeur agit en grand frère protecteur escortant sa cadette chérie (des diablotins terrorisés portent le palanquin nuptial ou les bagages, contrastant de façon amusante le devoir sinistre de Zhong Kui et la joie familiale). Très prisés aux époques Ming et Qing, ces thèmes mêlaient drame surnaturel, touches de comédie et humanité. Les artistes accentuaient souvent les traits de Zhong Kui pour renforcer son aspect effrayant, mais usaient de couleurs et de détails riches, en faisant des images de bon augure. En dehors des beaux-arts, les impressions populaires et images du Nouvel An à son effigie furent massivement produites dès le Xe siècle. Ces xylographies colorées, collées lors des fêtes, servaient à conjurer le mal ; on l’y voit capturer des esprits ou monter la garde d’une posture menaçante. Elles ont ancré l’iconographie standard : un homme trapu au regard sombre, en robe de lettré-officier – souvent rouge pour l’accent – toujours prêt à combattre les démons. Dans certaines scènes, il piétine un démon ou des chauves-souris voltigent autour de lui (symbole de bonheur, homophone de « bénédictions » en chinois – un jeu visuel signifiant que Zhong Kui vainc le mal et apporte la bonne fortune).

Littérature et opéra ont également perpétué la légende. Au fil des siècles, conteurs et dramaturges ont produit contes, opéras et pièces mettant Zhong Kui en scène. À l’époque Ming, des auteurs l’intégrèrent à des pièces de théâtre populaires. Dans une pièce de Zhu Youdun (évoquée plus haut), Zhong Kui commente sa divinité singulière (pas de culte formel, mais une vénération à travers les images) – preuve que son cas intriguait aussi la littérature. Dans la fameuse anthologie de récits surnaturels des Qing, on l’aperçoit à l’occasion – logique pour le chef des chasseurs d’esprits. Sa présence la plus durable reste dans l’opéra chinois, notamment la Peking Opera et d’autres formes régionales. On le distribue généralement en rôle « jing » (homme au visage peint) ou parfois « wusheng » (héros martial), en accord avec son caractère brave et porté à l’action. Sur scène, Zhong Kui est immanquable : masque ou maquillage à base bleue ou noire aux motifs appuyés pour accentuer une expression courroucée, barbe longue, costume d’officier de cour et épée d’accessoire. Une pièce très populaire toujours jouée est « Zhong Kui marie sa sœur ». Zhong Kui y organise l’union de sa sœur avec un mortel (souvent son ami Du Ping) pour lui assurer une vie normale et heureuse. L’opéra mêle action – Zhong Kui combat et commande les démons pour protéger le cortège – et comédie chaleureuse, contrastant le terrifiant tueur de démons et les préoccupations domestiques. D’autres opéras abordent exorcisme et justice, renforçant son image de symbole culturel d’une puissance juste.

Dans la langue, le nom de Zhong Kui s’est même glissé dans expressions et dictons. On peut plaisanter en disant que quelqu’un « invite Zhong Kui à attraper un fantôme » (打鬼借鍾馗) pour décrire un effort démesuré pour une broutille – comme tirer au canon sur un moustique, ou plutôt convoquer un pourfendeur de démons pour une nuisance mineure ! Une autre expression compare à Zhong Kui une personne laide d’apparence mais au bon cœur (suggérant que, malgré sa mine terrible, il use de sa force pour le bien). Qu’il s’agisse des beaux-arts, des bois gravés populaires, du théâtre captivant ou du langage courant, Zhong Kui est célébré de l’Antiquité à toutes les époques de l’art et de la littérature chinois.

Fêtes et coutumes

Tout au long de l’année, certaines fêtes traditionnelles et coutumes saisonnières mettent particulièrement Zhong Kui en lumière et soulignent son rôle de protecteur contre les maux. Quelques exemples marquants :

- Nouvel An chinois (Fête du Printemps) : À l’approche du nouvel an lunaire, les familles nettoient la maison et posent des décorations de bon augure – il est courant d’y inclure l’image de Zhong Kui. La veille ou le jour de l’An, on suspend parfois son portrait près de la porte pour empêcher l’entrée d’esprits négatifs durant l’année à venir. Le Nouvel An lunaire consiste à chasser l’ancienne malchance et accueillir la bonne fortune ; Zhong Kui, champion de l’expulsion des démons, est le gardien idéal. Sa présence menaçante au seuil est censée stopper net démons et malchance, garantissant que seuls de bons présages franchissent la porte au début de l’année.

- Fête des Bateaux-Dragons (Duanwu) : Célébrée le 5e jour du 5e mois lunaire (généralement en juin), connue pour ses courses et ses zongzi. Historiquement, l’été était vu comme une période propice à la propagation des maladies (autrefois attribuées à des « esprits malins »). D’où des coutumes pour dissiper le négatif et invoquer la protection. Zhong Kui est étroitement associé à Duanwu comme talisman contre les épidémies estivales. Dans de nombreuses régions, on accroche alors des images ou découpages de Zhong Kui – souvent avec des bottes d’armoise et d’acore (plantes médicinales) – pour écarter les « Cinq poisons » et les démons de maladie. On dit même qu’afficher son image durant Duanwu protège le foyer des « miasmes » du cinquième mois brûlant. Ainsi, entre zongzi et courses, on garde en tête la vigilance de Zhong Kui face aux dangers du milieu d’année.

- Fête des Fantômes (Zhongyuan) : Observée le 15e jour du 7e mois lunaire (fin d’été). Selon le folklore, les Portes des Enfers s’ouvrent et les esprits arpentent librement le monde des vivants. On offre aux ancêtres et aux âmes esseulées. Mais tout esprit errant n’est pas bienveillant : Zhong Kui devient l’autorité symbolique qui peut tenir en respect les fantômes turbulents ou nuisibles. À Taïwan notamment, la fin du Mois des Fantômes s’accompagne de cérémonies pour raccompagner les esprits aux Enfers. L’une d’elles, dite « Zhong Kui bondissant », voit des prêtres ou bénévoles se déguiser en pourfendeur pour « capturer » rituellement les derniers fauteurs de trouble avant la fermeture des portes. Ce final d’exorcisme souligne que Zhong Kui patrouille la frontière entre vivants et esprits, rattrapant les traînards et rétablissant l’ordre. Même sans grande performance, on invoque souvent son nom ou on expose son image comme charme protecteur. Bref : quand les esprits rôdent, on aime avoir Zhong Kui à proximité !

À travers ces célébrations – qu’il s’agisse d’accueillir la nouvelle année, d’écarter les maladies estivales ou de veiller sur la population fantomatique –, la légende de Zhong Kui se tisse dans le rythme saisonnier de la culture chinoise. Son image farouche et son histoire donnent confiance : un puissant allié veille lors de ces moments clés de l’année.

Zhong Kui dans la culture moderne

Grâce à son statut iconique, Zhong Kui connaît de nouvelles vies dans les médias et la pop culture. Ces dernières années, l’un des plus grands leviers de sa notoriété mondiale vient du jeu vidéo – en particulier la très attendue série Black Myth du studio chinois Game Science. Après le grand retentissement de Black Myth: Wukong (action-RPG inspiré du Roi Singe Sun Wukong), le studio a annoncé un nouvel opus Black Myth centré sur Zhong Kui. Ce titre à venir, Black Myth: Zhong Kui, a aussitôt captivé l’attention. Partout, des joueurs ayant découvert des héros mythologiques chinois via les bandes-annonces de Wukong demandent désormais : « Qui est Zhongkui ? » et attendent avec impatience les aventures que proposera le jeu Zhongkui.

Dans Black Myth: Zhong Kui, on enfile les bottes du dieu chasseur de fantômes lui-même. Les premiers teasers et l’annonce officielle (lors d’un grand événement) présentent Zhong Kui comme un guerrier qui « erre entre l’Enfer et la Terre » pour traquer les esprits – parfaite synthèse de l’image folklorique classique, portée par des graphismes de pointe. Le jeu s’annonce comme un action-RPG à l’instar de son aîné, mêlant combats intenses et récit riche inspiré de la mythologie. Il s’agit du second volet de Black Myth ; même si les détails émergent encore, l’annonce d’un Zhong Kui protagoniste a déjà ravivé l’intérêt mondial pour cette figure ancienne. Les joueurs séduits par l’univers mystique de Black Myth: Wukong (certains l’appellent « Black Wukong ») se réjouissent de voir Game Science élargir la franchise à une autre icône de la légende chinoise.

Fait remarquable : cette relecture moderne fait de Zhong Kui une figure pop au-delà de l’Asie. Longtemps, Sun Wukong (le Roi Singe) fut sans doute le personnage chinois le plus reconnu à l’international. Désormais, avec Black Myth braquant les projecteurs sur Zhong Kui, le « Black Zhongkui » monte sur la scène mondiale. En ligne, on échange des bribes de sa légende, on dessine des fan-arts, on compare les mythes chinois. D’autres jeux l’avaient déjà inclus (par exemple SMITE), mais jamais avec un tel réalisme et une telle focalisation narrative. Le projet Black Myth: Zhong Kui illustre une tendance plus large : la mythologie chinoise pèse de plus en plus dans le divertissement mondial. En attendant la sortie sur PC et consoles, l’intérêt et la curiosité pour Zhong Kui grandissent. Bel exemple d’une ancienne légende renaissant pour une nouvelle génération grâce à une narration high-tech. Le chasseur de fantômes jadis cantonné aux récits et peintures poussiéreux s’apprête à pourfendre des démons sur nos écrans – un vrai voyage moderne pour notre héros chasse-démons.

Zhong Kui dans le design joaillier

Au-delà des jeux et des fêtes, Zhong Kui – avec d’autres icônes mythologiques comme Sun Wukong – a même trouvé sa place dans le design joaillier moderne. Ces dernières années, des créateurs innovants réinterprètent des figures folkloriques en art portable, conçus pour célébrer l’héritage culturel dans un style contemporain. Le mouvement consiste à infuser au bijou un récit et une symbolique profonds, plutôt que de simples formes abstraites. Ainsi, un pendentif ou une bague peut arborer la physionomie distinctive de Zhong Kui – petite sculpture de son visage farouche ou de lui brandissant une épée – permettant de porter sur soi un symbole de protection et de courage. De même, Wukong (le Roi Singe) peut figurer avec son bâton magique sur un bracelet ou un collier, incarnant rébellion et esprit vif. Ces pièces inspirées des mythes résonnent particulièrement chez les jeunes consommateurs chinois et les collectionneurs du monde entier, désireux de rester liés à leurs racines avec style.

Ce qui rend ces créations vraiment spéciales, c’est l’accent mis sur les symboles culturels, les techniques traditionnelles et des matériaux porteurs de sens. Les joailliers ne se contentent pas d’apposer des figures mythiques ; ils intègrent consciemment l’héritage à leur savoir-faire. Beaucoup recourent à des techniques artisanales transmises de génération en génération : filigranes délicats, gravures de nuages et motifs auspicieux, témoins d’anciennes orfèvreries. Certains créateurs emploient des matériaux rares et signifiants – par exemple la véritable jade ou d’autres gemmes symboliques en culture chinoise. Associée à la pureté et à la protection, la jade convient idéalement à un amulette Zhong Kui, renforçant l’idée d’un bijou-talisman. D’autres utilisent des bois ou métaux singuliers liés aux légendes (incrustations de cèdre ou de santal – jadis employés dans les amulettes –, accents de bronze et d’or rappelant les objets rituels anciens). Résultat : une œuvre portable qui raconte une histoire – chaque pièce invite à se souvenir des valeurs et récits de figures comme Zhong Kui et Wukong, unissant mode et folklore.

Fait notable : certaines maisons artisanales se donnent pour mission de mettre cet héritage culturel au premier plan. Ainsi, des marques comme Zodori s’attachent à transposer l’artisanat d’héritage et une riche symbolique dans un bijou contemporain et porteur de sens. Ces designers conçoivent la joaillerie presque comme un art du récit. Pour une pièce inspirée de Zhong Kui, chaque élément – du style de sculpture aux matériaux – honore la légende d’origine et la culture dont elle procède. L’expression farouche de Zhong Kui peut être rendue avec la minutie d’une peinture classique ; la pièce peut même être bénie ou présentée lors d’une fête pour plus d’authenticité. Ce faisant, les joailliers contemporains transforment des personnages mythologiques en souvenirs personnels, permettant de « porter » littéralement un fragment d’héritage. Qu’il s’agisse d’un fan de Black Myth: Wukong arborant un collier du Roi Singe, ou d’un amateur de culture portant un bracelet Zhong Kui porte-bonheur, ces créations maintiennent nos anciens héros en vie au quotidien. Entre les mains de créateurs inspirés, les symboles de Zhong Kui et de ses pairs dépassent la simple anecdote et deviennent des liens tangibles avec la tradition – de petits trésors qui portent l’esprit des légendes jusque dans le monde moderne.