神話中的鍾馗

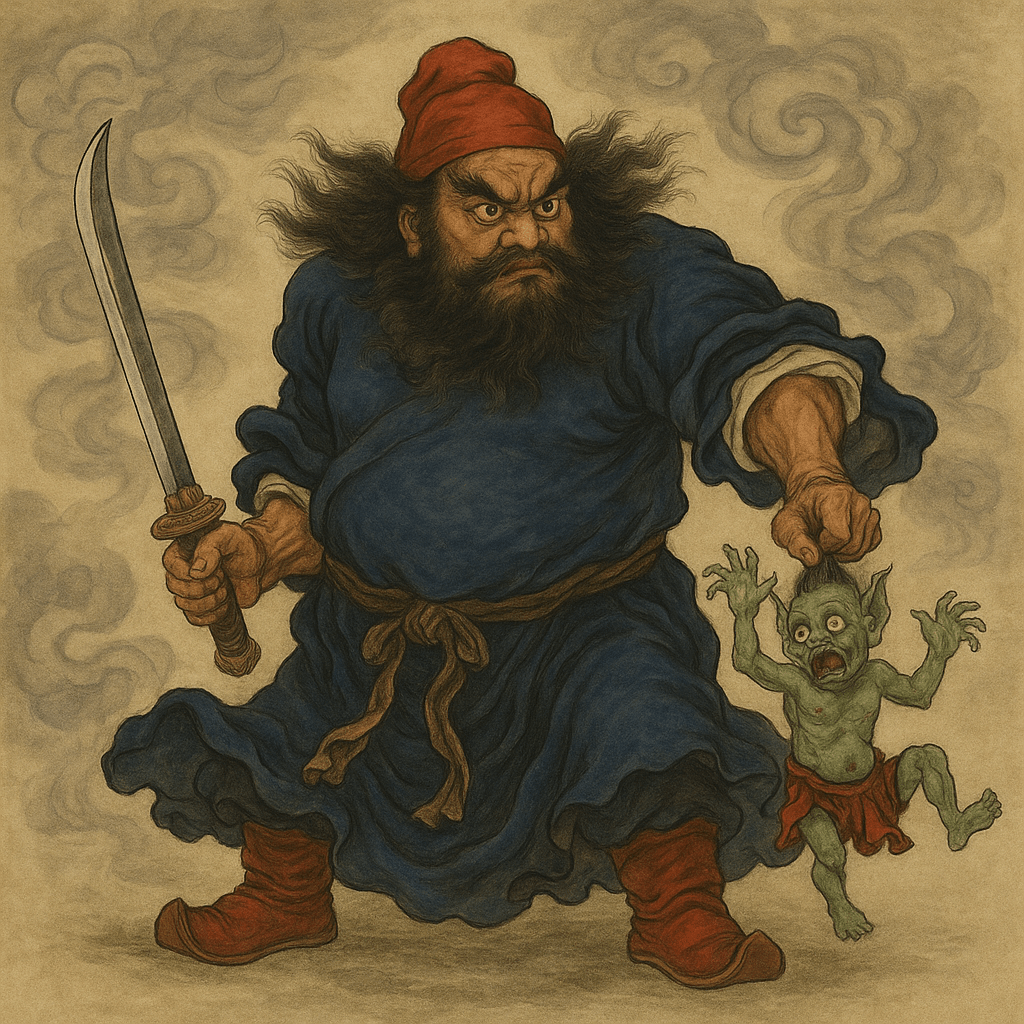

鍾馗(有時寫作 Zhongkui)在中國神話中以傳奇的降魔守護者聞名,常被描繪成凶猛、善於捉鬼的形象。若你在想「鍾馗是誰」,可以把他想成古代中國的「捉鬼人」——肩負驅逐邪祟、守護家宅的神靈。傳說裡,鍾馗是一位身材高大、面容威嚴的男子:雙目圓睜、黑鬚如戟、神情不苟。外貌雖駭人,本質上卻是正義之力,行走諸界緝拿作祟之鬼。

關於鍾馗最有名的神話,與一位唐代皇帝和一個改變命運的夢有關。相傳唐玄宗重病在身,夢見自己被一個頑皮小鬼騷擾。夢中,玄宗無奈地看著那小鬼偷走了心愛的玉笛(有的版本說還順走了寵妃的珠寶)。忽然,一位頭戴官帽的高大身影闖入,巨人擒住小鬼,挖其眼目,一口吞下。皇帝嘆為奇,詢其名諱。那威猛之人一揖,自稱鍾馗,本是命運不公的書生,如今誓要蕩滌群邪、守護社稷。玄宗自夢中驚覺,病竟奇癒。深信此為天示,遂命宮廷畫師(傳說為名家吳道子)按夢中所見繪製鍾馗真容。這幅最初的鍾馗像自此成了強力護符。皇帝懸於宮中以卻邪,民間也很快紛紛摹繪鍾馗圖護宅安居。憑藉這段帶有皇帝「夢中御批」的傳奇,鍾馗遂獲得「中華第一降魔者」的民間稱號。

歷史背景

許多人會問,鍾馗究竟是歷史上的真人,還是純粹虛構的神話人物?普遍看法是,鍾馗並非歷史文獻中可考的實有人物,而是一則隨時代演變而成的傳說形象,融合了多種民間信仰與象徵意涵。最早的書面記載出現於北宋時期(公元960—1127 年),距離故事發生的唐代已有數百年。宋代學者沈括在著述中記載了玄宗之夢,可見至遲在宋時,鍾馗傳說已廣為人知。也就是說,史籍把鍾馗視為民俗人物,並非唐代真實存在、行有超常事蹟的官員;相關故事更多通過神話與口述傳統流傳下來,並無確鑿的帝王實錄或個人傳記可依。

有趣的是,鍾馗的出身故事在流傳中不斷添枝加葉。一種在明代廣泛流行的說法稱,鍾馗本是唐初終南山的英才,科舉拔得頭籌,但皇帝見其相貌奇醜(膚色黝黑、額骨突出、鬍鬚桀驁),當場棄用。鍾馗含辱難平,遂於宮階自盡。有的版本裡,閻王憐其才德,任命他為冥府的「鬼王」,責成專捕惡靈,護佑陽間;另有版本稱唐高祖(或後世戲曲中的摯友杜平)厚葬鍾馗,其魂因此誓守帝國。此類帶悲劇色彩的敘述,為鍾馗從屈遭不公的讀書人轉化為斬妖除魔的神靈,埋下了伏筆。

關於「鍾馗」之名,學界亦提出過諸多有趣的說法。有人追溯至更早時代:在周、甚至殷商時期,「zhongkui」可能是驅邪工具或祭祀槌的名稱,民間英雄或因此承襲其名,以示驅魔職責。也有人從古醫與民俗出發——明代本草學家李時珍曾記載一種名為「鍾馗」的菌類,可治瘧疾(古人常以「鬼魅作祟」解釋疾病),於是「鍾馗」也象徵「醫治鬼病」之意。另有明代學者猜測,鍾馗或受一位北魏太守啟發,其綽號為「辟邪」(意為「驅除邪祟者」)。雖難以證成直接淵源,但這些推測表明,人們總在努力把鍾馗放回更深的文化語境,與古老的護佑傳統貫通起來。

隨著時移世易,鍾馗的形象也順應各代的審美與宗教觀而演變。在宋元文獻中,他更像強大的「大鬼」或「鬼中英雄」,卻仍執掌神威。於民間想像中,鍾馗幾乎被神格化為護宅靈。不同於很多神祇,他並無國家祭祀或宏大廟宇;百姓家中懸掛的圖畫與符籙,便是他的「神壇」。明代戲曲甚至借臺詞點出其獨特性:鍾馗自嘲沒有專門節日與定期供奉,卻因眾人對畫像的信心而得力不竭。至明清兩代,鍾馗已成為深受喜愛的民間信仰圖像。大批木刻年畫流行,尤在新年張貼以禳災。他常被描繪為威嚴的唐代士大夫,衣袂飄飄、戴烏紗黑帽——這套圖像體系源自失傳的唐代原作與後世畫學傳統。貫穿古今不變的是他的濃密大鬍子,因此還被暱稱為「老髯」「髯公」。在中國文化中,豐鬚象徵精力與陽剛,也正好凸顯鍾馗祛病辟邪的神力。

鍾馗的影響並不限於大陸。傳說還東渡日本,他在彼邦被稱為「Shōki(鍾馗)」。日本的民間與美術中,「鍾馗捉鬼」同樣廣受歡迎,尤其在男兒節等時節被祈為除疫避邪的象徵。這種跨文化吸納,進一步印證了鍾馗作為東亞守護之力的恆久地位。

民間信仰

作為民間守護神,鍾馗深植於華人社會的日常信仰與實踐。最普遍的習俗,莫過於在家中懸掛鍾馗畫像以辟邪。直至今日,許多家庭仍會把鍾馗的畫或版畫掛在大門上方或廳堂,作為護身符。人們相信,鍾馗怒目持劍,足以震懾遊魂野鬼,驅逐霉運與不祥。這一做法在農曆新年尤為常見:為新歲開個好頭,先把晦氣拒之門外。就此意義上,鍾馗好似嚴厲的「靈界保鑣」,與中國傳統的門神角色相類,甚至被視為門神的一型。

除了靜置牆上的圖像,鍾馗也通過驅邪科儀與民俗表演「活起來」。數百年來,法師、巫者乃至百姓在逐穢時會呼名鍾馗以令鬼退。某些儀式中,主持者會執劍或持刻有鍾馗像的木牌,敕令作祟者離去。頗為壯觀的民俗儀式「跳鍾馗」(tiào Zhōngkuí),至今仍見於台灣與華南部分地區。表演者或乩童會扮成鍾馗,披破袍、戴黑帽(或破儒冠),以臉譜化妝成威猛紅黑之相;並以劍等法器騰挪起舞,彷彿神靈降臨。其間常見噴火、舞劍、仿吞劍等技藝,令鄉人驚嘆。此「跳鍾馗」常在社區有需要時舉行:如新宅、廟宇淨場,葬禮後的送鬼,或與幽冥相關的節慶。有時也十分熱鬧,在廟會開光、地方慶典中,以歡慶方式祈福祛邪。從門楣上一幅靜默的畫像,到鼓噪喧天的逐穢之舞——這些實踐讓鍾馗始終是日常精神生活的在場守護者,在人們需要防護之時隨叫隨到。

![]()

藝術與文學中的鍾馗

威而有義的鍾馗形象,激發了中國文化中不計其數的藝術、文學與舞台作品。在視覺藝術裡,他是歷代畫師的寵兒:常見他夜巡緝鬼、揮劍破邪,腳邊一群被擒小鬼瑟縮不前。也有更俏皮的題材——著名的「鍾馗攜妹出行」/「鍾馗嫁妹」,畫中大鬼師兄護送心愛的妹妹(時常讓一眾小鬼抬嫁轎、扛行李),在陰陽對照中平添幾分溫情與幽默。此類題材在明清盛行,把奇譎與人情巧妙糅合。藝術家往往誇張其五官以顯其威,兼施濃麗設色與細膩筆法,使之成為寓意吉祥的裝飾畫。不止於高雅藝術,自至少10世紀起,年畫與民間木刻也大量流布,節慶時張貼以卻邪:或繪其擒鬼於陣、或作威立門。久而久之,公眾心中的標準像定型為:身著士大夫服、面沉似鐵、常著紅衣點染、隨時準備降魔。有的畫裡他腳踏妖鬼,或群蝠繞身(蝠與「福」諧音,是為吉祥),成為「制惡致福」的巧妙視覺隱喻。

文學與戲曲亦讓鍾馗長盛不衰。歷代說書與戲作中不乏傳說、戲劇與折子戲。明代作家把他寫入舞台劇目;如朱有燉之作,便讓鍾馗自述其神格之特異——沒有正式祭祀,卻憑圖像信仰而受廣泛尊崇。清代著名志怪選本中亦時見其名,可謂當之無愧的「首席捉鬼人」。最經久的當屬戲曲/京劇舞台:鍾馗多扮「淨」行(花臉)或「武生」,舞台上一臉藍黑底的猛厲臉譜,長髯披胸,身著官服樣式,手執寶劍。至今仍受歡迎的折子戲有《鍾馗嫁妹》:他為妹妹與凡人(常作摯友杜平)主婚,途中驅役群鬼護送迎親;文戲中見溫情,武戲裡見神威。除此之外,他也頻頻出現在除魅與伸張正義的戲目中,強化了其「正義之力」的文化象徵。

在語言裡,鍾馗亦化作成語與俚語。比如戲謔某人「小題大做」時,會說「打鬼借鍾馗」,好比請最強捉鬼者去抓一隻小鬼;又或稱某人貌醜心善,拿鍾馗作比。由此可見,鍾馗已深刻滲入文化想像:無論高雅繪畫、民間版畫、扣人心弦的舞台,還是日常語彙,他都被世世代代描繪與禮讚。

節日與習俗

一年之中,若干傳統節日與時令習俗會格外凸顯鍾馗,彰顯其護佑職能。舉例如下:

- 春節: 隨著農曆新年臨近,家家戶戶掃塵張燈,常把鍾馗畫像納入裝飾。在除夕或正月初一,把鍾馗像懸於門旁,寓意在新歲阻止不祥之氣入戶。春節重在除舊布新、迎祥納福;以驅邪見長的鍾馗,正是此時的理想門衛。人們相信,他立於門檻能當場攔截鬼魅與霉運,讓新年的好兆頭順利入門。

- 端午節: 端午在農曆五月初五(公曆多在六月),以龍舟競渡與粽子聞名。古人認為夏季易生瘟疫與穢氣(常以「病鬼作祟」解釋),故端午形成逐惡避邪的傳統。鍾馗與端午淵源甚深,常被視作盛夏防疫的強力護符。許多地區會在此時張貼鍾馗畫或剪紙,並配掛艾草與菖蒲等草藥,以驅「五毒」與疾病之魔。民間還說,端午懸鍾馗,可禦「五毒月」的「瘴氣」。於是,人們在吃粽、賽舟之餘,也記著鍾馗的守望,護佑年中安康。

- 中元節(鬼節): 農曆七月十五(通常在夏末)。傳說這時地府之門開啟,群魂出遊人間。人們祭祖並普施孤魂。但徘徊的鬼魂並非盡善,這時便要仰仗鍾馗:他成為整肅不安分惡靈的象徵性威權。部分地區(尤台灣)在「鬼月」收尾設送鬼儀式,其中一類被稱為「跳鍾馗」,由神職或志願者裝扮鍾馗,儀式性地「收押」漏網之魂以送回冥府。這一終場的「逐鬼」,再次強調鍾馗巡護生死之界、收拾殘局、恢復秩序的觀念。即便沒有大型表演,人們仍會在鬼節期間請名鍾馗或懸像以作護身符。總之,有鬼出沒的月份裡,人們都希望鍾馗在旁!

在這些年節裡——無論是迎新納福、防夏季疫癘,還是安頓「好兄弟」——鍾馗的傳說與華人歲時相織。他的威猛形象與故事,讓人們篤信在這些關鍵時刻,有一位強力盟友守護左右。

現代文化中的鍾馗

憑藉標誌性形象,鍾馗在當代媒體與流行文化中不斷煥新。近年最引人注目的推動力之一,來自中國開發商 Game Science 的人氣系列《黑神話》。繼以齊天大聖孫悟空為主角的動作 RPG 作品《黑神話:悟空》大熱之後,工作室宣佈推出全新一作,主角正是鍾馗。新作《黑神話:鍾馗》一經官宣便吸睛無數。許多通過《悟空》預告片首次認識中國神話英雄的玩家,如今興奮地發問:「鍾馗是誰?」並期待鍾馗題材遊戲將帶來怎樣的歷險。

在《黑神話:鍾馗》中,玩家將親履這位傳奇「捉鬼神」的戰靴。早期預告與官方發布(在重大展會上公佈)描述鍾馗為一名「往返地獄與人間之間的」獵魂武者——恰如其經典民間形象,且以尖端畫面呈現。遊戲定位仍是動作角色扮演,延續前作風格,將激烈戰鬥與取材神話的宏大敘事相融合。作為《黑神話》系列第二部,即便諸多細節仍在揭曉中,「鍾馗當主角」這一消息已再次點燃全球對這位古老英雄的興趣。喜愛《黑神話:悟空》(也被暱稱為「黑悟空」)的玩家,期待 Game Science 擴展宇宙,展示中國神話的另一支柱。

令人注目的是,這一現代演繹正把鍾馗推向超越亞洲的流行文化舞台。長期以來,孫悟空因改編眾多而更為國際熟知;如今隨著《黑神話》照亮鍾馗,這位「黑鍾馗」也踏上世界舞台。網上討論熱烈,人們分享他的身世片段、創作同人繪、暢談中國神話。儘管此前亦有遊戲(如神話題材的 SMITE)收錄鍾馗角色,但從未有如此真實細節與敘事聚焦。Black Myth: Zhong Kui也提示了更宏闊的趨勢:中國神話在全球娛樂中的影響力正與日俱增。在期待其登入 PC 與主機的同時,世人對鍾馗傳說的好奇與欣賞也水漲船高。這正是古老傳奇借高新敘事煥新一代的生動例證——那位只在典籍與丹青裡出現的「捉鬼人」,如今將在螢幕上縱橫斬魔,展開當代奇旅。

珠寶設計中的鍾馗元素

除了遊戲與節慶,鍾馗——以及如孫悟空等其他神話符號——也進入了現代珠寶設計。近年,一些富於想像的設計師把民間傳說人物轉化為「可佩戴的藝術」,以當代風格致敬文化根脈。不再僅僅追求抽象造型,而是為首飾注入更深的敘事與象徵。比如墜飾或戒指上呈現鍾馗的標誌面容——或是高舉寶劍的身影——讓佩戴者隨身帶著「守護與勇氣」的符號。類似地,悟空手持金箍棒的造型用於手鏈或項鍊,則代表反叛與機智。此類「神話系」佩飾尤其打動希望以潮流方式連結文化根脈的年輕消費者與全球藏家。

這些設計之所以特別,在於對文化符號、傳統工藝與富含寓意的材質的強調。設計師不是簡單地把神話形象「貼」在飾物上,而是有意識地把傳承融入匠作。許多作品能見到代代相傳的金工技法:繁複的金銀絲細工、手工雕刻的雲紋與瑞獸。也會選用稀有而寓意深長的材質,例如真正的翡翠或在華夏文化中具象徵意義的寶石。翡翠常與純淨、護佑相關,非常適合打造鍾馗護符,強化首飾「現代護身符」的屬性。亦可用與傳說相關的名貴木材或金屬(如古護符常用的香柏、檀木鑲嵌,或令人聯想祭器的青銅、黃金點綴)。成果便是「戴在身上的故事藝術」:每一件都邀請佩戴者憶起鍾馗、悟空等人物的價值與故事,讓時尚與民俗彼此輝映。

值得一提的是,一些匠心品牌刻意把這些文化元素推到檯前。例如,Zodori主張在當代、有意義的珠寶中融入傳統技藝與濃郁符號。在他們看來,制珠亦是敘事藝術。創作鍾馗主題作品時,從雕刻風格到選材用料,皆力求尊重原始傳說與其文化根源;鍾馗的威武神情會像古典繪畫那樣精緻刻畫,作品甚至會擇節慶「開光」或亮相,以增添儀式感。藉此,神話人物被化為貼身的紀念與守護,人們得以把「文化血脈」真正佩戴在身。無論是《黑神話:悟空》的粉絲佩戴猴王項鍊,還是文化愛好者把鍾馗手環當作福運之物,這些創作都讓古老英雄繼續在日常中鮮活。富有創造力的設計師,讓鍾馗及其同儕的符號超越文本,成為連結傳統的具體介質——把傳奇精神裝進小小珍寶,帶入現代生活。